布赫瓦尔德催化剂和配体

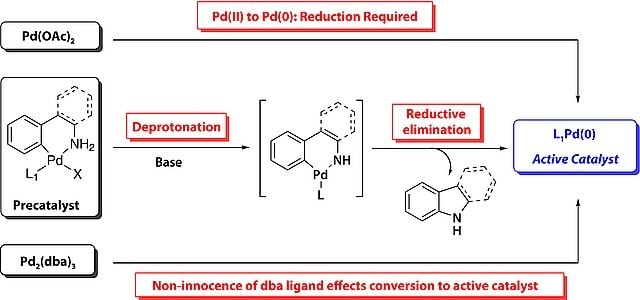

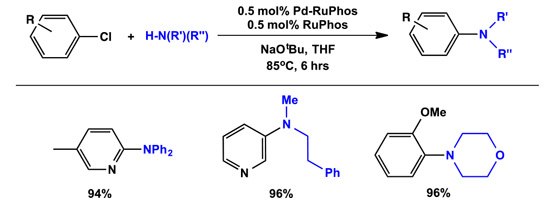

作为一名化学家,您致力于发现新的化学及其实际应用。我们通过广泛的 Buchwald 催化剂和配体组合为您的突破提供支持。我们与 Stephen Buchwald 及其麻省理工学院研究小组合作,提供高活性钯前催化剂和双芳基膦配体,用于高效交叉偶联反应,形成 C-C、C-N 等键。这些电子丰富、可调的配体提供了稳定、活性高的催化剂体系,降低了催化剂载量,缩短了反应时间,无需使用还原剂,从而实现了传统钯源无法实现的新方法。

Products

Products

相关资源

- Brochure: Buchwald Precatalysts

Discover our comprehensive selection of G1 to G6 Buchwald precatalysts, featuring Pd(II) complexes with highly active, versatile, and tunable biarylphosphine ligands.

- Article: G6 Buchwald Precatalysts

Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that enhance palladium-catalyzed cross-coupling reactions. They provide higher reactivity, stability, and simplified synthesis, facilitating the formation of various bonds with improved selectivity and fewer byproducts.

- Article: G3 and G4 Buchwald Precatalysts

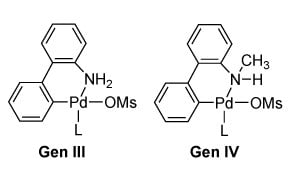

G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.

- Article: G2 Buchwald Precatalysts

Second-generation Buchwald precatalysts, particularly XPhos, improve reactivity in palladium-catalyzed cross-coupling reactions. These catalysts utilize bulky dialkylbiaryl phosphine ligands for enhanced efficiency and stability in synthetic applications.

- Article: Buchwald Phosphine Ligands

Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.

- Article: Buchwald Ligands

Buchwald and coworkers develop versatile phosphine ligands for Pd-catalyzed C–N bond formation; enhancing synthetic reactions for 20 years.

- Article: AlPhos and [(AlPhosPd)2•COD] for Pd-Catalyzed Fluorination

Fluorine containing aromatics (ArF) are desirable compounds with applications in medicinal chemistry and the agricultural industry.

- Buchwald Group – Professor Product Portal

Professor Stephen Buckwald and the Buchwald group have developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in a variety of cross-coupling reactions.

- Article: Scale-Up Guide: Buchwald-Hartwig Amination

Kitalysis high-throughput screening kits are designed for Buchwald-Hartwig amination reactions. These kits contain air and moisture-stable preformed catalysts, facilitating efficient scale-up of catalytic reactions.

参考资料

如要继续阅读,请登录或创建帐户。

暂无帐户?